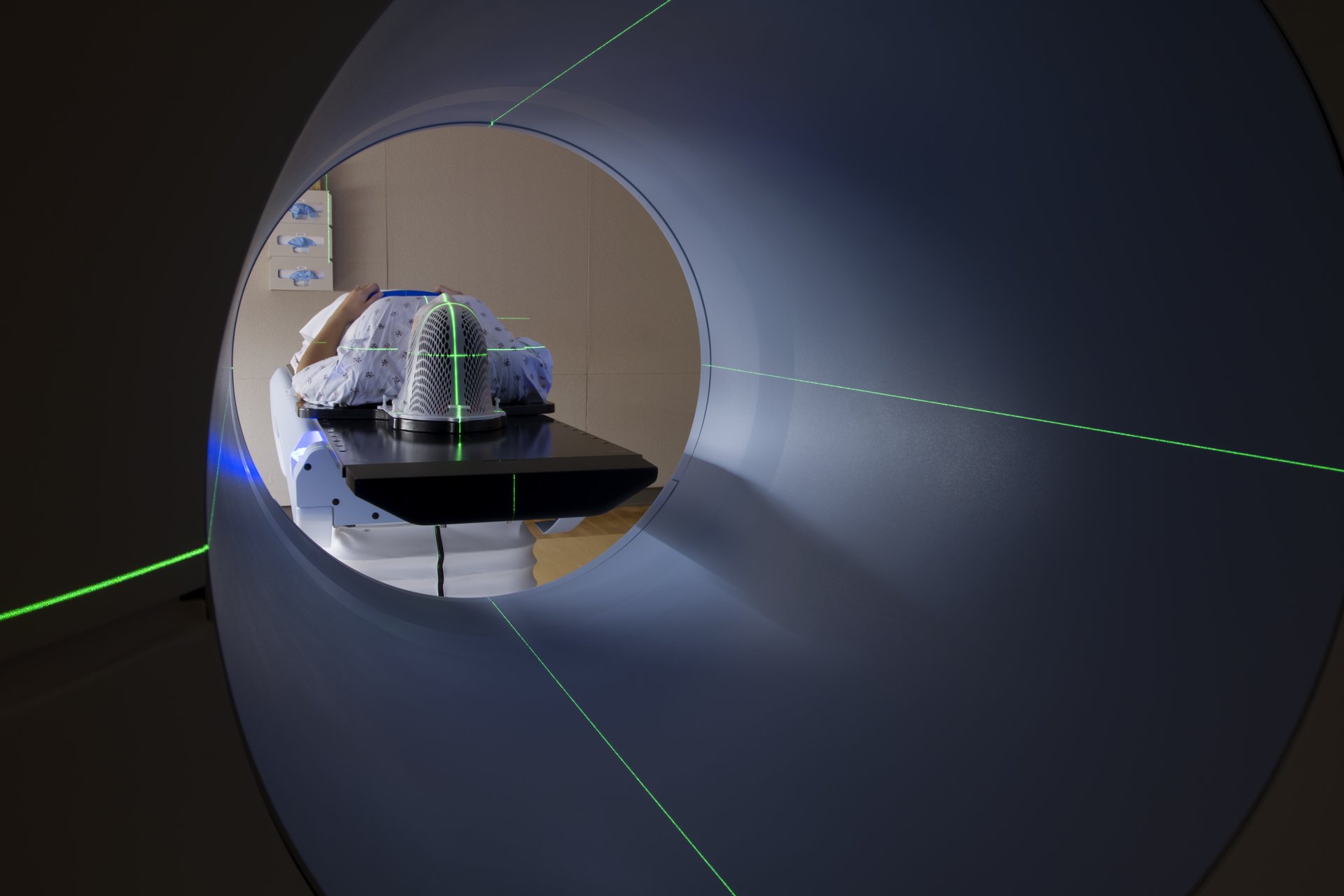

Dans la quête d'innovations pour le bien-être des individus, les expertes et experts issus de nombreux départements travaillent sur des projets révolutionnaires. Elles et ils explorent des technologies avancées pour améliorer les diagnostics grâce à l'imagerie médicale et aux nanomatériaux, optimisent les traitements avec la curiethérapie, approfondissent la compréhension des maladies via l'étude des bactériophages et de la biologie évolutive, et développent des algorithmes intelligents pour rendre les robots d'assistance encore plus autonomes.

Santé et sciences biomédicales

Des technologies de pointe pour améliorer les diagnostics, les traitements et l'autonomie des gens

Les sciences pures au service du mieux-être et de la santé

Sujets de recherche

Pour améliorer l'autonomie des aînées, des personnes handicapées ou des athlètes avec blessures, les chercheuses et chercheurs utilisent plusieurs approches, dont la réalité virtuelle, la téléréadaptation, la robotique de réadaptation et la stimulation cérébrale non invasive. Par exemple, au Laboratoire de robotique de la réadaptation, situé au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS), de nouvelles méthodes de réadaptation du mouvement à l'aide d'outils robotisés ont vu le jour. Ce laboratoire est équipé d'une orthèse de cheville robotisée et d'un tapis roulant à doubles courroies. On tente d'y mettre au point un système de bras robotisé ainsi qu'une main prothétique.

Stents, simulateurs cardiaques, cathéters, prothèses et tendons artificiels sont tous des exemples de biomatériaux. Conçus pour remplacer ou pour réparer des tissus, ils peuvent être de nature synthétique (alliages métalliques, polymères, céramique) ou d'origine naturelle (tissus biologiques, cellulose, chitine). Les nombreuses recherches en cours dans ce domaine ont pour but de limiter l'incompatibilité des biomatériaux avec l'organisme humain afin qu'ils puissent remplir leur fonction sans effets négatifs sur l'environnement biologique.

Les neurosciences représentent un champ prolifique de la recherche biomédicale contemporaine. Au Centre de recherche CERVO, à Québec, plusieurs chercheurs étudient l'organisation anatomique et fonctionnelle des systèmes neuronaux complexes pour comprendre les causes des maladies psychiatriques et neurologiques. D'autres scientifiques de ce même centre s'attardent aux aspects moléculaires de la communication neuronale – donc aux mécanismes de signalisation cellulaire – qui jouent un rôle dans la mémoire, les sensations, l'apprentissage et les maladies du système nerveux. Enfin, d'autres chercheurs se penchent sur les aspects génétiques, épidémiologiques, cognitifs et neuropharmacologiques des maladies psychiatriques et neurologiques.

La plupart des travaux scientifiques sur la qualité de l'air consistent à élaborer et valider des outils, des méthodes et des techniques de prélèvement, de caractérisation et d'analyse pour détecter et mesurer les contaminants chimiques présents dans l'atmosphère. Ensuite, ils établissent une norme servant de conformité dans les milieux de travail ou les villes pour favoriser la santé des populations et des travailleurs.

Plusieurs chercheuses et chercheurs travaillent à la création et surtout à l'amélioration de technologies biomédicales. Par exemple, des chercheuses et chercheurs en biophotonique mettent au point des outils fort prometteurs servant à raffiner l'imagerie et le diagnostic médical ou même l'intervention thérapeutique. D'autres encore mettent leur créativité au service des technologies pour les soins mobiles et les appareils de santé sans fil. Ce secteur des nouvelles technologies inclut également les biocapteurs grâce auxquels il est possible de détecter précocement les marqueurs caractéristiques d'une maladie.

La thérapie cellulaire consiste à soigner un organe ou un organisme au moyen de cellules obtenues le plus souvent à partir de cellules souches. En utilisant la force naturelle des cellules du système immunitaire, il est possible de réparer des tissus, de détecter des cellules malignes et même de guérir des maladies. La médecine régénératrice a pour but d'améliorer la compréhension de diverses maladies et de proposer des solutions nouvelles pour guérir des plaies ou régénérer des organes. Elle rend possible la production de tissu 3D reconstruit par génie tissulaire.

Les visages de la recherche en santé et sciences biomédicales

Découvrez les membres de notre corps professoral passionnés qui contribuent activement à ce pôle d'excellence.

Unités de recherche

Canada Research Chairs

- Canada Research Chair in Liquid Crystals and Behavioral Biophotonics Chairholder: Tigran Galstian, full professor, Département de physique, de génie physique et d'optique

- Canada Research Chair in Synthetic Biology and Systems Biomedicine Titulaire: Sophie Gobeil, professeure adjointe, Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique

- Canada Research Chair in Bioaerosols

- Canada Research Chair in Smart Biomedical Microsystems Chairholder: Benoit Gosselin, professeur titulaire, Département de génie électrique et de génie informatique

- Canada Research Chair in Bacteriophages Chairholder: Sylvain Moineau, professeur titulaire, Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique

- Canada Research Chair on Biomaterials and Bioengineering for Surgical Innovation Chairholder: Diego Mantovani, professeur titulaire, Département de génie des mines, de la métallurgie et des matériaux

Chaires de recherche du Canada

- Chaire de recherche du Canada en biologie synthétique et biomédecine des systèmes Titulaire: Sophie Gobeil, professeure adjointe, Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique

- Chaire de recherche du Canada sur les bioaérosols Titulaire: Caroline Duchaine, professeure titulaire, Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique

- Chaire de recherche du Canada en microsystèmes biomédicaux intelligents Titulaire: Benoit Gosselin, professeur titulaire, Département de génie électrique et de génie informatique

- Chaire de recherche du Canada en biomatériaux et bioingénierie pour l'innovation en chirurgie Titulaire: Diego Mantovani, professeur titulaire, Département de génie des mines, de la métallurgie et des matériaux

- Chaire de recherche du Canada en cristaux liquides et biophotonique comportementale Titulaire: Tigran Galstian, full professor, Département de physique, de génie physique et d'optique

- Chaire de recherche du Canada sur les bactériophages Titulaire: Sylvain Moineau, professeur titulaire, Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique

Research centres, institutes, and groups

- CHU de Québec-Université Laval Research Center, Regenerative Medicine axis Assistant director: Marc-André Fortin, professeur titulaire, Département de génie des mines, de la métallurgie et des matériaux

- Quebec Network for Research on Protein Function, Engineering, and Applications (PROTEO) Director: Ahmad Saleh, associate professor, Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique

- Center for Optics, Photonics and Lasers (COPL) Director: Réal Vallée, professeur titulaire, Département de physique, de génie physique et d'optique

- Centre for Advanced Materials Research (CERMA) Director: Elodie Boisselier, professeur titulaire, Département de physique, de génie physique et d'optique

- Cancer Research Centre (CRC) Director: Luc Beaulieu, professeur titulaire, Département de physique, de génie physique et d'optique, vice-dean

- CERVO Brain Research Centre Director of cellular and molecular neuroscience: Paul De Koninck, professeur titulaire, Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique

Centres, instituts et regroupements de recherche

- Centre d'optique, photonique et laser (COPL) Directrice: Sophie Larochelle, professeure titulaire, Département de génie électrique et de génie informatique

- Centre de recherche CERVO Directeur de l'axe Neurosciences cellulaires et moléculaires: Paul De Koninck, professeur titulaire, Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique

- Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval - axe Médecine régénératrice Directeur adjoint: Marc-André Fortin, professeur titulaire, Département de génie des mines, de la métallurgie et des matériaux

- Centre de recherche sur le cancer (CRC) Directrice: Chantal Guillemette, professeur titulaire, Département de génie des mines, de la métallurgie et des matériaux

- Centre de recherche sur les matériaux avancés (CERMA) Directrice: Elodie Boisselier, professeur titulaire, Département de génie des mines, de la métallurgie et des matériaux

- Regroupement québécois de recherche sur la fonction, la structure et l'ingénierie des protéines (PROTEO) Directeur: Ahmad Saleh, associate professor, Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique

L'exposition à ces bioaérosols [ceux générés par le traitement des eaux] entraîne des problèmes respiratoires tels que l'asthme, la pneumonie et des troubles gastro-entériques [...] Je suis fascinée par le pouvoir que de si petits organismes ont sur nos vies.

Vanessa Dion-Dupont, étudiante à la maîtrise en microbiologie sous la direction de Caroline Duchaine, à propos de son projet de recherche sur les risques que posent les bioaérosols pour la santé des travailleurs des centres de traitement des eaux.

Les études dans le milieu

Faites le saut aux cycles supérieurs

Découvrez les étapes d'admission aux cycles supérieurs

Explorer nos champs d'études

Ressources utiles pour la recherche à la Faculté

Le Vice-décanat à la recherche

Le Vice-décanat à la recherche de la Faculté a pour mission de faire connaître aux professeurs les modalités des programmes de subvention et de partenariat. Ses conseillers en développement de la recherche peuvent les accompagner dans la rédaction de leurs demandes de financement et de contrat de recherche. Ils peuvent également les conseiller sur les possibilités de transfert technologique.

Le Lab en ligne

Le Lab en ligne de la Faculté des sciences et de génie est un espace virtuel qui présente et décrit les équipements et les installations de recherche facultaire. Ce service permet aux étudiants des cycles supérieurs, aux professeurs et aux gens de l'industrie d'accéder à des équipements de pointe à des coûts raisonnables et de travailler en collaboration.