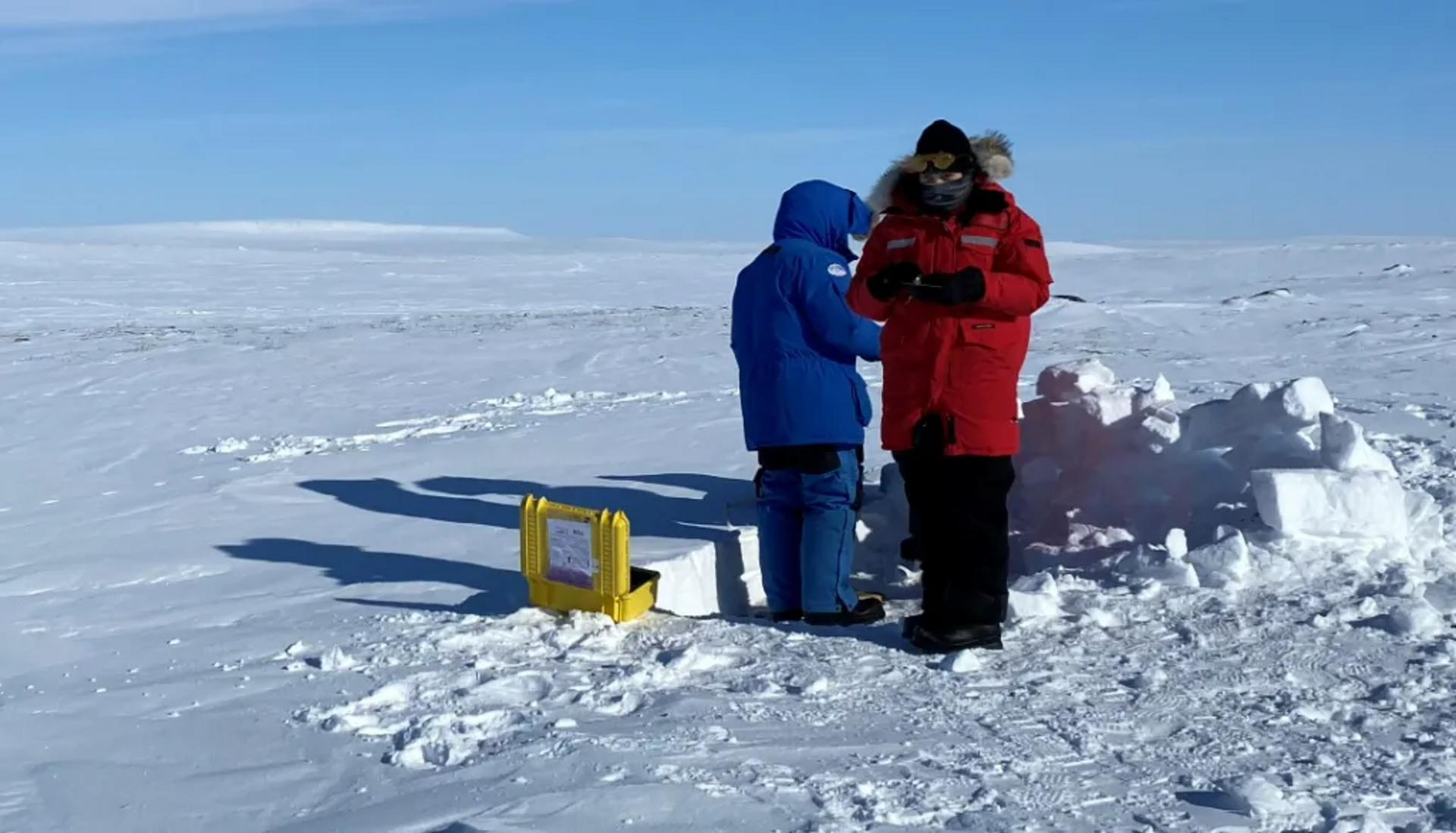

Alors que le printemps se fait attendre à Québec, Météomédia annonçait des températures ressenties jusqu'à -41 degrés Celsius à Iqaluktuuttiaq, ou Cambridge Bay, cette semaine. Dans cette région du Nunavut, «tout est plat, tout est blanc, tout est froid», décrit Louis-Charles Michaud, étudiant au doctorat au Centre d'optique, photonique et laser de l'Université Laval, frappé par ce paysage immaculé constamment balayé par le vent. Jusqu'au 8 avril, il participe à l'École internationale sur la neige arctique pour apprendre à l'étudier, à l'observer et à mesurer ses propriétés physiques.

«Pourquoi tu n'étudies pas la neige dans ta cour?», lui a-t-on déjà demandé. Parce que la façon dont elle se forme en Arctique est extrêmement différente et la façon dont les Inuit l'utilisent aussi, explique-t-il en entrevue téléphonique. «C'est ce qui m'a marqué en parlant avec les gens, ici, à quel point c'est important. Ils se rendent compte que tout change rapidement et ça rend leur mode de vie de plus en plus difficile.»

La neige, présente huit ou neuf mois par année, est vitale pour eux. Elle leur permet de se déplacer en motoneige ou en traîneau à chiens. «L'été, c'est plus difficile de sortir du village et de circuler sur de la tourbière et de la toundra, même en quatre roues.» La neige est aussi une source d'eau, un abri pour la faune et un élément culturel important pour la construction d'igloo ou pour la préparation du thé, par exemple.

Poursuivez votre lecture en consultant l'article d'ULaval nouvelles.

7 avril 2023